酒后有这种表现的人要当心了,不仅老得更快,还更容易抑郁

- 房产

- 2025-02-17 12:02:08

- 21

原创 腾讯医典

人一喝酒,马上就被分成两大类:脸红的,不脸红的。

一直以来,我们都有这样的疑问:“上脸”vs“不上脸”,哪种人的酒量更好呢?

或者换个说法:酒精对哪种人危害更大呢?

白开水、茶水、果汁、可乐……不管你喝下什么饮品,最后都会变成——尿。

酒也不例外。

酒变成尿,主要分三步[1]:

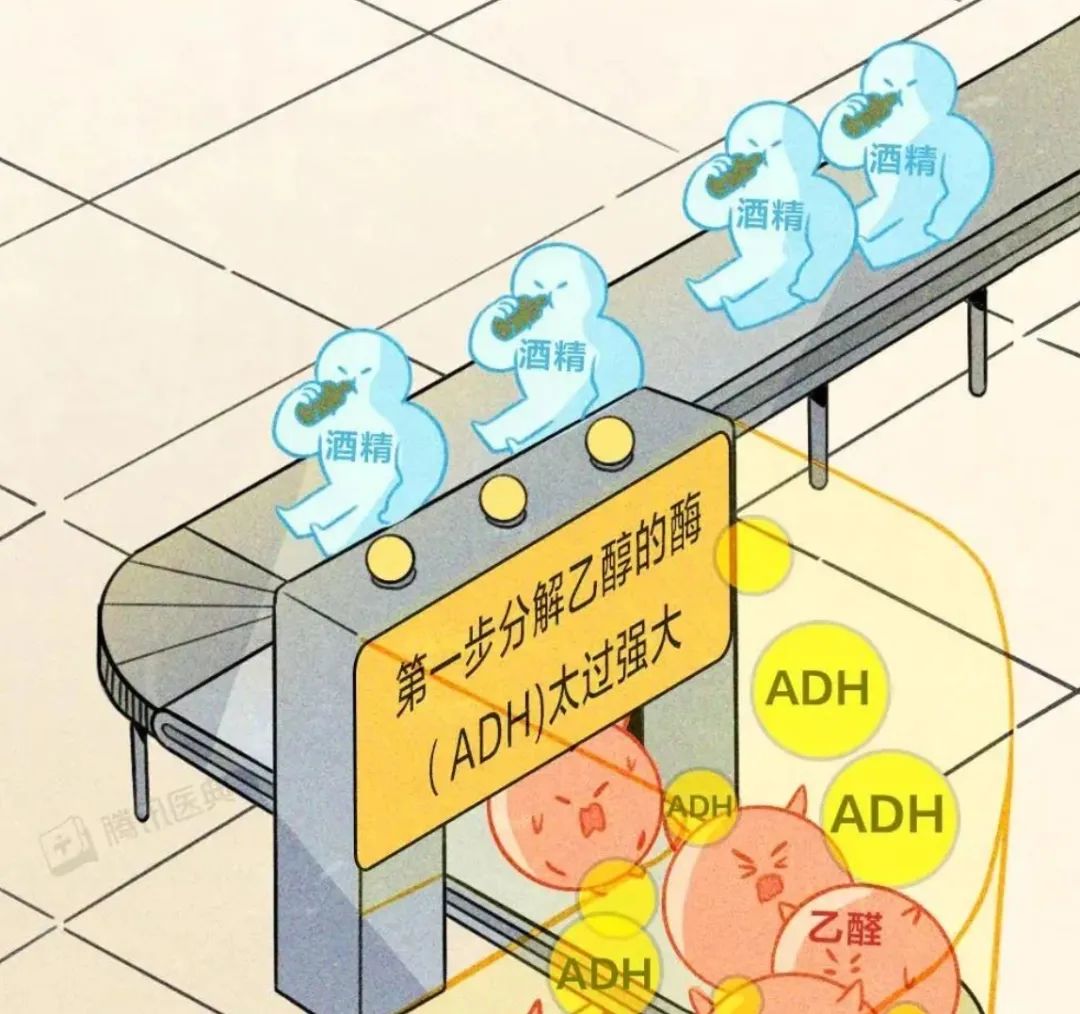

第一步:酒精(也就是“乙醇”)在“乙醇脱氢酶”的作用下,变成“乙醛”;

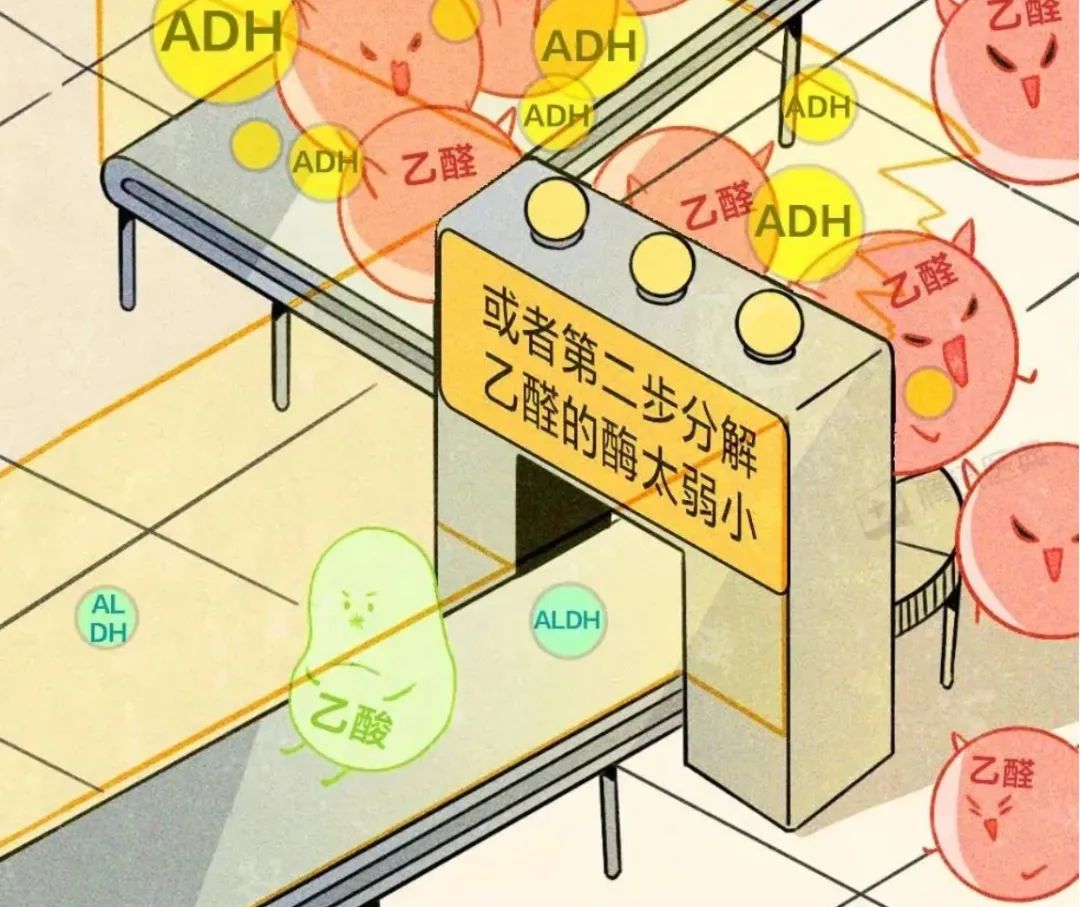

第二步:“乙醛”在“乙醛脱氢酶”的作用下,变成“乙酸”;

第三步:“乙酸”被分解为水和二氧化碳,变成尿,排泄。

但有些人的体内,第一步里“乙醇脱氢酶”过于强大,导致喝酒以后,体内迅速产生大量“乙醛”。

而第二步里“乙醛脱氢酶”却能力或数量不足,导致第一步产生的“乙醛”无法继续分解为乙酸,造成堆积……

乙醛,是一种如假包换的致癌物[2]!它可以引起血管扩张,让我们的脸颊甚至全身变得通红!

据估计,约36%的东亚人(中国人、韩国人、日本人等)都会“喝酒上脸”[3]。

这并不是因为他们害羞,或者喝了太多,而是因为他们体内的某种基因(ALDH2,即乙醛脱氢酶2)存在缺陷和特定突变。

也就是说,喝酒“上不上脸”,主要是天生的!

我们知道,酒精本身就是一种明确的“一类致癌物”,已被证实会增加食管癌、肝癌、肠癌、乳腺癌、口腔咽喉癌等多种癌症的发生风险[4]。

但最新的研究发现,喝酒“上脸”的人,即使不喝酒,也会有较大的健康问题!

这是因为,刚才说的“乙醛”,不仅仅是酒精的代产物,也不是只有喝了酒才会产生。

事实上,我们身体在进行各种活动时,随时随地都可以产生乙醛。

乙醛在体内积累过多,无法及时排出,它就会加速与体内的DNA和某些蛋白质发生反应。

研究表明,乙醛诱导的“DNA-蛋白质交联”会干扰DNA的复制和转录过程,影响细胞的正常工作,甚至导致细胞死亡,加速身体的衰老[5]。

对于一喝酒就脸红的人,由于乙醛代谢障碍,就算不喝酒,上面这个情况会更加严重。

也就是说,那些一喝酒就脸红的人,可能老得更快!

被误解、被批评、被拒绝……找几个好友喝点酒,吐吐槽,或许会让你瞬间“神清气爽”!

但,真的是这样吗?

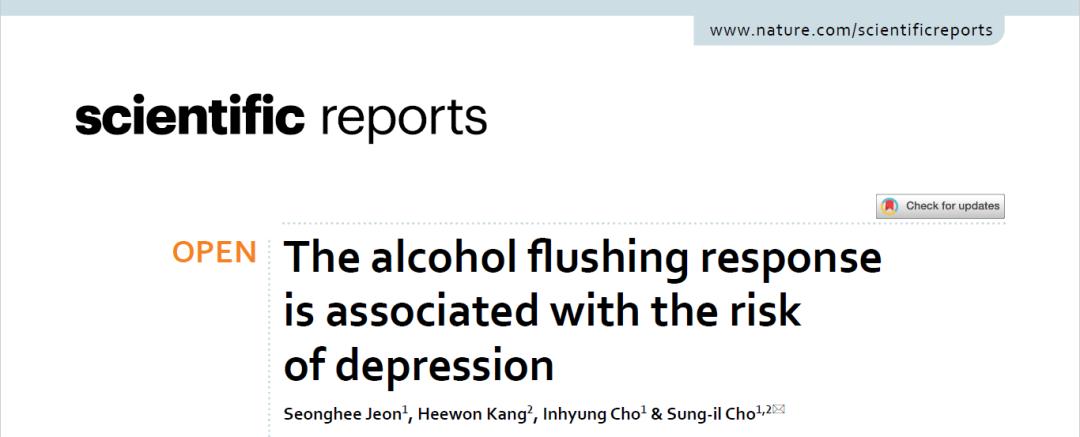

国外另外一项研究分析了近14万饮酒者的情况,发现一个惊人的结论:喝酒“上脸”的人,患抑郁症的风险比那些“不上脸”的人要高出23%!

在排除了各种干扰因素后,研究发现,即使少量饮酒,对于那些容易脸红的人来说,患抑郁症的风险也会增加。

如果每天饮酒量少于5克酒精的人,患抑郁症的风险增加了20%;如果每天饮酒量在5到14.9克之间,风险更是增加了39%!

这似乎验证了那句古老的诗——“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁!”

虽然这个结论还需要更多研究来证实,但至少提醒我们:靠喝酒来“消愁”,真的不靠谱!

《酒精脸红反应与抑郁症发生风险有关》[6]

所以,如果真的发现一个人喝一点就“上脸”,不是说明他能喝,而是他的身体在发出信号——“我真的不能喝!”,以及“我喝了更危险!”

还有些喝酒“上脸”的人,发现自己经过一段时间的“锻炼”,酒量见长,似乎慢慢地变得更能喝了。

但其实,这些人的基因并没有改变,只是对酒精耐受了,而喝更多的酒会导致体内积累更多的乙醛,造成更大的危害[7]。

所以请记住:

对喝酒“上脸”的人来说,喝酒等于中毒,最好滴酒不沾!

而饭桌上的其他人,千万不要再劝喝酒“上脸”的人喝酒啦!

审核专家:肖慧娟

天津市第三中心医院营养科副主任医师

参考文献

1.翟红梅,肖颖,肖霄,等.酒在人体内的代谢及酒精中毒[J].石家庄学院学报, 2010, 12(3):3.DOI:10.3969/j.issn.1673-1972.2010.03.006.

2.List of classifcations by cancer sites with suffcient orlimited evidence in humans, lARC Monographs Volumes1-128a

3.Eng M Y , Luczak S E , Wall T L .ALDH2, ADH1B, and ADH1C genotypes in Asians: a literature review.[J].Alcohol Res Health, 2007, 30(1):22-27.DOI:doi:10.1177/10598405050210030301.

4.Noelle KL et al. Alcohol and Cancer: A Statement of the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol. 2018, 36(1):83-93.

5.Oka,Y., Nakazawa, Y., Shimada, M. et al. Endogenous aldehyde-induced DNA–protein crosslinks are resolved by transcription-coupled repair. Nat Cell Biol (2024).

6.Jeon S, Kang H, Cho I, Cho SI. The alcohol flushing response is associated with the risk of depression. Sci Rep. 2022;12(1):12569. Published 2022 Jul 22. doi:10.1038/s41598-022-16276-2

7. Im PK, Wright N, Yang L, et al. Alcohol consumption and risks of more than 200 diseases in Chinese men. Nat Med. 2023;29(6):1476-1486. doi:10.1038/s41591-023-02383-8

*腾讯医典内容团队出品

有话要说...